お知らせ

ふくい地域経済研究第41号

日本人のノーベル賞の受賞を喜びながら、イノベーションについて福井で考えてみた

10月第1週は「ノーベル賞週間」でした。2025年のノーベル賞は、坂口志文大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授・京都大学名誉教授が、「制御系T細胞の発見」などの業績で、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。翌日には、北川進京都大学副学長が、「MOF(金属有機構造体)の開発」などの業績でノーベル化学賞を受賞しました。自然科学系のノーベル賞を日本人が4年ぶりに受賞したことで、日本中が大きな喜びに湧きました。今年の坂口先生と北川先生の2人のノーベル賞受賞で、自然科学系の日本人受賞者(国籍保有者)の累計は27人となり、米国(285人)、英国(89人)、ドイツ(73人)、フランス(39人)に次いで5位になりました(6位はスイスとスウェーデンの各18人)。

福井県でノーベル賞といえば、2008年にノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎先生を忘れてはいけません。南部先生は、福井市立進放小学校(現・福井市立松本小学校)から旧制・ 福井中学校(現・福井県立藤島高等学校)を4年修了した福井県ゆかりのノーベル賞受賞者です。南部先生のノーベル賞受賞を契機に「南部陽一郎記念ふくいサイエンス賞」が設立され、福井県内の小学生・中学生・高校生を顕彰するなど、南部先生のノーベル賞受賞は、今も福井県の学術振興につながっています。

ところで、世界の学術界で、ノーベル賞が最も権威のある賞であることを疑う人はいません。その受賞を国民がこぞって喜びます。では、ノーベル賞の受賞者数を国別ランキングにして国民が喜ぶのは、オリンピックで金メダル獲得を応援するのと同じような、日本の学術研究の成果に対する国民の高揚感からでしょうか?

自然科学系のノーベル賞の対象は、基礎研究分野です。基礎研究は、その後は応用研究、そして開発研究へと発展し、最終的には新薬や新製品などの商品として市場に投入されます。画期的な新商品は、社会を変革する、いわゆるイノベーションを発現させる可能性を有しています。このように、イノベーションを起こすには、そのタネとなる基礎科学の成果が必要です。もっとも、基礎研究がイノベーションとして実を結ぶには長い年月がかかります。数年では役立たないかもしれませんが、真理の探究を目指した基礎研究の着実な蓄積が、数十年後にイノベーションを引き起こすには不可欠です。日本人がノーベル賞の受賞をオリンピックでの金メダル獲得のように喜ぶのは、学術成果への高揚感に加えて、将来の日本経済をけん引するイノベーションのタネを発見した研究者への称賛があるといえます。しかし、イノベーションを発現させるには、基礎研究の成果だけではなく、基礎研究の成果をイノベーションにつなげる仕組みも重要です。

そこで、福井県内の研究者が英語で発表した自然科学論文数(2020年)の全国シェアをみると0.33%です。一方、福井県の特許出願数(2024年)の全国シェアは0.15%に過ぎません。論文シェアの半分以下しか特許出願のシェアはありません。特許発明者数(2024年)の全国シェアは0.2%と、出願数のシェアよりも若干高い数字です。このような全国シェアを比較すると、福井県では、数少ない基礎研究(科学論文)の成果が、特許という新商品のタネ、そしてイノベーションにつなげる仕組みが弱いのでは、という仮説も考えられます。大学研究者を中心とした論文という基礎研究の成果が、企業を中心とした開発研究による特許出願へとつなげる地域イノベーションシステムの強化が求められているのかもしれません。

先日の10月23日(木)と24日(金)は、福井産業会館で「北陸技術交流テクノフェア」が開催され、209の企業や団体がブース出展し、技術マッチングや商談で2万人近くの多くの技術者や研究者が参加し、交流を深めました。福井県には、シェアトップの企業が多数存在し、製造業(ものづくり企業)の厚い集積が特徴です。会場通路を歩くのも困難なほど多数の技術者が集まった北陸テクノフェアの熱気に触れて、福井県における地域イノベーションシステムを社会科学として政策研究する重要性を改めて感じました。

第5回地域経済研究フォーラム「福井県の多文化共生:越前市の事例から」

2021年に福井県では「ふくい多文化共生推進プラン」が策定され、“日本人・外国人ともに住み続けたいと思える福井”を掲げています。その県内でも越前市は、外国人居住者が総人口の6%にのぼる県内の多文化共生の取組の先進地域であり、2019年の越前市多文化共生推進プラン策定以来、“いろいろな国の人たちがお互い認め合い・支えあい、郷土への愛着をもってともに作り上げる住みよいまち”を目指し、様々な取組みが行われてきました。今回のセミナーでは、「日本の外国人労働者の実情」と「民間主導の社会福祉実践」に関する講演の後、多文化共生の地域づくりに私たち一人一人がどのように関与できるのか、一緒に対話しましょう。

■吉田陽介先生による中国現地ルポNo.25 経済回復に必要なのは投資と消費のインタラクション

第14次五カ年計画期の経済

「内需拡大」がテーマ

今年第3四半期の中国の経済成長率は4.8%で、減速傾向にある。第1~第3四半期(1~9月)の国内総生産(GDP)は5.2%だった。

新華社の報道によると、「雇用・経済の安定化政策措置が相次いで効果を発揮し、主要なマクロ指標は全体的に安定し、経済は安定の中で進展を維持し、質の高い発展が積極的な成果を上げた」のがこの数字になった要因だという。

これまで中国経済を支えてきたともいえる不動産投資は、2025年1~9月の不動産開発投資は前年同期比13.9%減で、うち住宅投資は12.9%減だった。また、固定資産投資は前年同期比0.5%減だった。このことは、中国経済が投資主導型から消費主導型への転換が進んでいることを示している。

中国政府は消費を活性化させるため、「下取り・買い替え」政策などの景気刺激策を打ち出し、一定の効果が見られたが、一般市民レベルでは「景気が悪い」という認識だ。

中国経済はすでに高度成長の時期を過ぎ、中速成長の時期に入っており、「量」より「質」を求める段階に入っている。「質の高い発展」は第14期五カ年計画期から経済政策の基調となっている。それは23日に閉幕した中国共産党第20期中央委員会第四回全体会議(以下、第20期四中全会と略)でも受け継がれる。

第14期五カ年計画期間中の中央経済工作会議の報道文を見ると、最初の二年はコロナ禍の影響もあるが、回復期に入った残りの年も厳しい状況という認識だった。2021年から24年の中央経済工作会議が示した中国経済の問題は以下の通りである。

「わが国の経済発展は需要の収縮、供給の衝撃、期待の弱体化の三重の圧力に直面している。世紀の感染症流行の衝撃のもとで、百年に一度の変局が加速的に進み、外部環境はより複雑で厳しく、不確定になっている」。(2021年度)

「現在、わが国の経済回復の基礎はまだしっかりしておらず、需要の収縮、供給の衝撃、期待の弱体化の三重の圧力は依然として比較的大きく、外部環境は動揺しており、わが国経済にもたらす影響が深まっている」。(2022年度)

「経済の回復を一層推し進めるには、いくつかの困難と試練を克服する必要がある。具体的には主に、有効需要の不足、一部産業の生産能力過剰、社会期待の弱さ、リスクの潜在的リスクが依然として比較的多く、国内の大循環に目詰まりが存在し、外部環境の複雑性、厳しさ、不確実性が高まっていることである」。(2023年度)

「現在、外部環境の変化がもたらす不利な影響が大きくなり、わが国の経済運営は依然として多くの困難と試練に直面している。主に、国内需要の不足、一部企業の生産経営難、大衆の就業・収入増加がプレッシャーに直面しており、リスク・隠れたリスクが依然として比較的多い」。(2024年度)

以上の記述を見ると、中国経済の問題は需要の不足、社会の期待の弱さ、つまり、人々が中国経済の今後について楽観的見通しを持っていないことである。どの年の報道文も、需要ついて言及している。需要の収縮(不足)はデフレを招くことから、内需拡大は大きな課題となっている。

また、経済活動の主体である企業については、2023年の報道文では、「一部産業の生産能力過剰」と述べていたが、昨年は「一部企業の生産経営難」と述べている。生産能力過剰はEV産業などの過当競争を念頭においているものと思われる。その解消には構造改革が必要だが、「受け皿」となる産業が必要だ。そのためには、経済活動が好調である必要がある。

昨年の会議の報道文を見ると、内需の拡大の重要な要素である国民の雇用、所得も厳しい状況にあることを述べている。今年3月、中国政府は消費拡大行動プランを打ち出し、消費活性化のために、国民の所得を引き上げることも述べた。

さらに、昨年の経済工作会議では、「ストック政策」「フロー政策」の概念も見られ、状況に合わせて追加的な景気刺激措置をとる余地を残した。

以上のように、第14期五カ年計画中、中国政府はコロナ後の不況の克服のために、財政・金融手段を動員して、景気回復を図った。これまで、中国政府は財政赤字の拡大に慎重だったが、4%ほどに拡大した。金融についていえば、「実体経済に奉仕する」という原則に基づいて、科学技術金融、グリーン金融、インクルーシブ金融、高齢者ケア金融、デジタル金融に投資しており、バーチャルな分野にカネが流れないようにしている。

また、中国政府は技術革新を推し進め、「新質生産力」を打ち出したが、それは中国社会主義を「発達した社会主義」に進ませるという「政治的」な目的もあるが、サプライサイドを強化し、新たな需要を喚起しようという目的もある。

こうした中で、中国政府は新たな中長期的な経済運営の計画を立案したのである。

投資と消費の相互作用で

国内市場を活性化

日本でも報道されているように、20日から23日まで開かれた第20期四中全会は今後の5年間の経済運営の基調を決める重要な会議だ。25日付『人民日報』社説は、「第15次五カ年計画期は社会主義現代化を基本的に実現する過程において、前を受け継いで後を切り開く重要な地位を持っている」述べている。この全体会議は第14次五カ年計画をもとに、新たな中長期的計画を立てることを目指した。

本稿執筆時点では、会議の決定は発表されていないため、詳しい内容はわからないが、最終日に公表された「公報(コミュニケ)」で示された経済関係の目標は以下の通りである。

1、現代化産業体系を築き、実体経済の土台を固め、強大にする。

2、ハイレベルな科学技術の自立自強を加速し、新質生産力の発展をリードする。

3、強大な国内市場を建設し、新発展の枠組み構築を加速する。

4、ハイレベルな社会主義市場経済体制の構築を加速し、質の高い発展の原動力を増強する。

5、ハイレベルな対外開放を拡大し、協力ウィンウィンの新局面を切り開く。

6、農業・農村の現代化を加速させ、郷村全面振興を着実に推進する。

7、地域経済配置を最適化し、地域のつり合いの取れた発展を促進する。

この7つの目標を見ると、現代的産業体系の構築が始めに述べられており、中国政府の経済関連の取り組みの中で、重要な位置付けにあることを示している。中国国際放送局の国際問題評論「国際鋭評」の24日付けの記事は、この取り組みが「第15次五カ年計画」の最重要戦略的任務である」とし、「中国の伝統産業の最適化・高度化は今後5年間で約10兆元の市場空間を新たに拡大し、今後10年間における新興産業と未来産業の規模の新たな拡大は中国のハイテク産業を再構築することに等しい」と述べ、サプライサイドの高度化を目指している。それには、「新質生産力の発展」が必要となっており、両輪の関係にある。

中国経済の回復に重要なのは、内需の拡大だ。コミュニケの「強大な国内市場の建設」の部分では、「民生(暮らし)改善と消費促進、モノへの投資とヒトへの投資の緊密な結合を堅持し、新需要で新供給をリードし、新供給で新需要を創造し、消費と投資、供給と需要の好ましい相互作用(インタラクション)を促進」すると述べている。ここでは、投資と消費などの相互作用について述べているが、これは投資の質について述べている。これまでは、景気浮揚のために、大規模な財政出動を行ってインフラなどに投資したが、経済回復と引き換えに過剰生産能力を抱えるようにった。首席エコノミストフォーラム研究院院長で中欧国際工商大学教授の盛松成氏は同フォーラムのWeChat アカウントの記事で、今年の第3四半期の中国の生産能力利用率は74.6%で、比較的低い水準にあると指摘し、投資と消費の関係を正しく処理する必要性を説いている。

記事は、投資と消費の「排斥しあう関係」ではないとし、例えば、モノへの投資とヒトへの投資を緊密に結びつけることで、ハイレベルな技術人材など多様な人材を育成し、これらの人材が新しいモノを生み出し、新たな需要が生まれ、需要と供給の良好なインララクションが実現できると述べている。ヒトへの投資については、「AI+」が進む中で、競争から取り残された人々への新たなスキル習得なども重視すべき点であり、関連の教育産業を質量ともに充実させる必要がある。

さらに、「民生改善と消費促進」については、昨年の中央経済工作会議でも取り上げられていた「シルバー消費」、「育児に優しい社会」づくりのための消費を促進するための投資を行い、より良い製品やサービスを提供することで、新たな需要を喚起することができる。

以上のように、今回の四中全会のコミュニケを見ると、国内市場分野では、投資と消費をうまく組み合わせ、生産能力のレベルを高めるとともに、国内消費を活性化させようという中国政府の意図が見える。そのためには、消費マインドの好転につながる減税や給付などの政策もセットで行う必要がある。一方で、地方政府の債務問題など財政サイドの取り組みも重要になってくるだろう。

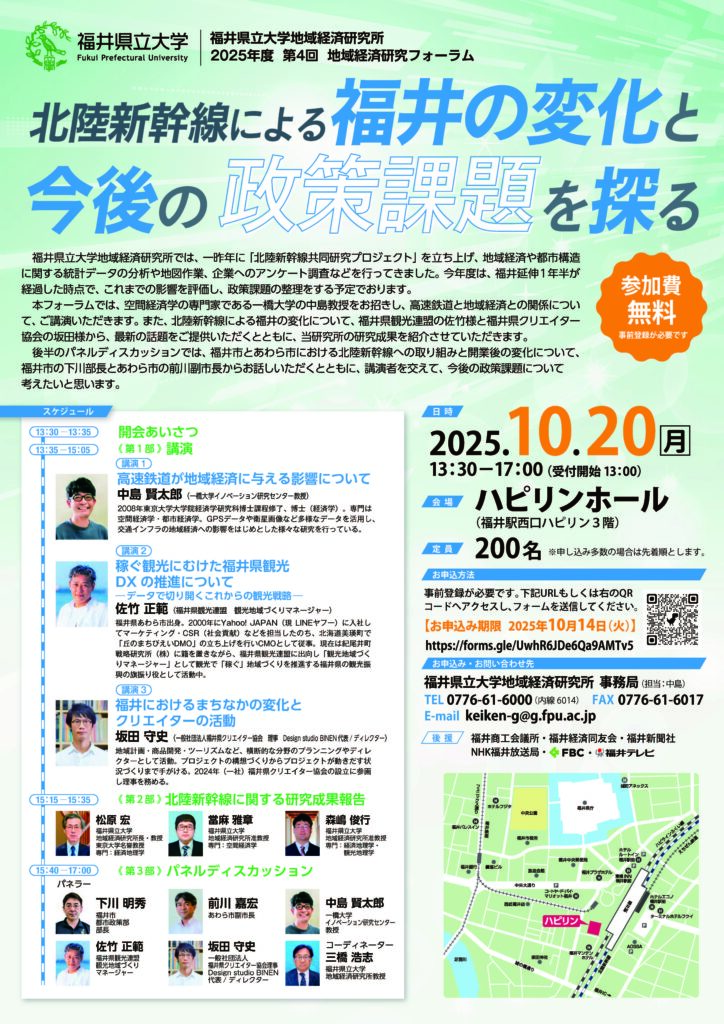

北陸新幹線に関する政策課題を探る地域経済研究フォーラムが開催されました。

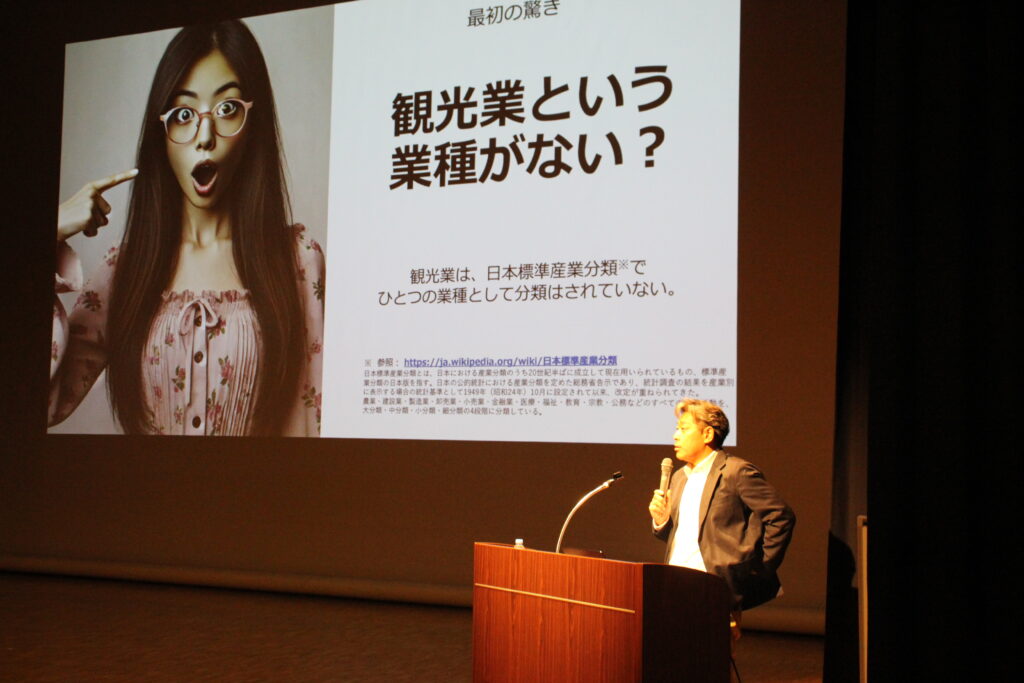

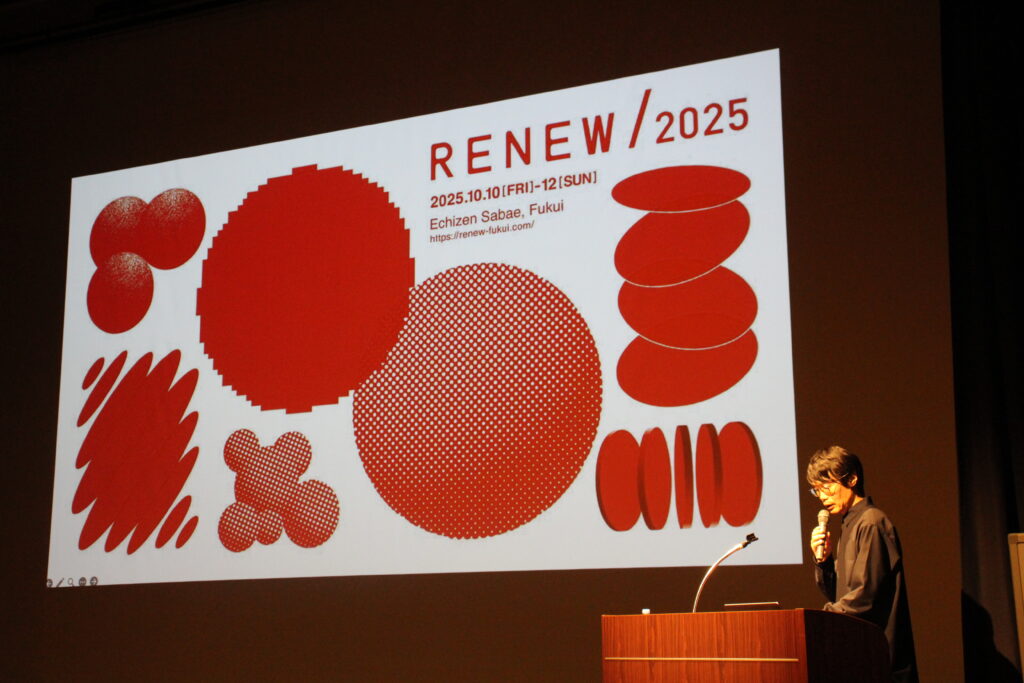

10月20日(月)午後、福井駅前のハピリンホールにて、「北陸新幹線による福井の変化と今後の政策課題を探る」をテーマに、第4回地域経済研究フォーラムが開催されました。当日は、100人近い方々にご参加いただき感謝申し上げます。第1部では、一橋大学の中島賢太郎教授から「高速鉄道が地域経済に与える影響について」、福井県観光連盟の佐竹正範観光地域づくりマネージャーから「稼ぐ観光にむけた福井県観光DXの推進について」、福井県クリエイター協会の坂田守史理事から「福井におけるまちなかの変化とクリエイターの活動」について、ご講演いただきました。第2部では、地域経済研究所の當麻、森嶋、松原より、今年度の調査研究の内容について報告いたしました。第3部のパネルディスカッションでは、福井市の下川明秀都市政策部長、あわら市の前川嘉宏副市長から北陸新幹線に関する両市の取り組みについてお話しいただくとともに、中島、佐竹、坂田の3氏を交えて、まちづくり、観光、産業振興、移住・定住などの政策課題について、議論いたしました。

■中島精也先生による時事経済情報No.122

PDFファイルはこちら

地域再生とともに進化する計画文化 ― 福井の挑戦

福井県でも、人口減少と高齢化に伴い、空き家・空きビル・未利用地の増加が地域の持続性を揺るがす課題となっている。かつての都市計画は拡大を前提としていたが、その時代は終焉を迎え、今求められているのは、既存資産の価値を見直し、再生を通じて地域の未来を描く計画文化への転換である。

2022年の建築基準法改正はこの流れを象徴するものであり、郊外での無制限な新築住宅は難しくなり、制度は既存建物の改修へとシフトしつつある。戦後の旺盛な建築活動は、少子高齢化と人口減少により縮小し、住宅着工数は年間約80万戸に落ち込み、空き家は900万戸を超え過去最多となった。資材高騰や労働力不足も重なり、新築依存の都市成長モデルは限界に達している。さらに、建設業は世界の温室効果ガス排出の約3分の1を占めるとされ、新築抑制とストック活用は気候変動対策としても重要である。政府は2030年度までに温室効果ガスを2013年度比46%削減、2050年にはカーボンニュートラルを目指しており、福井市も「脱炭素化行動計画(2025–2030)」を策定。福井県では、断熱改修や高効率設備導入への補助制度を通じて、既存住宅の性能向上と脱炭素化の両立を図る取り組みが進められている。これらの制度は新築にも一定の支援を含むが、空き家や既存ストックの再生を重視する政策的方向性が強まっている点が特徴的である。こうした再生重視の都市戦略は欧米でも広く共有されており、地域特性に応じた具体的な再生策が展開されている。

スペインのパンプローナ市の団地改修プロジェクト「Efidistrict」は、エネルギー効率、社会的包摂、参加型計画の観点から、統合的な都市再生のモデルとして世界的に注目されている。断熱性能の向上により、家庭のエネルギー消費は約70%、CO₂排出量は約80%の削減が見込まれている。フランスのポー市では郊外開発ではなく既存地区の再生を進め、歩行者空間や公共広場の整備によって生活の質を向上。ルクセンブルクのエシュ=シュル=アルゼット市では旧製鉄所群を大学や文化拠点に転換し、地域再生につなげた。いずれも官民連携や新たな資金制度が後押ししている。こうした取り組みは、横断的な専門知の統合と制度的支援の柔軟性によって可能となっており、都市再生の実効性と持続性を高めている。

このような国際的な先進事例は、福井における地域づくりにも示唆を与えている。福井では現在、国内外のグリーンボンドや企業連携などを活用した制度設計を通じて、持続可能な地域開発に向けた実践知の蓄積が進みつつある。これらの取り組みは、単なる模倣にとどまらず、地域の実情に即した計画文化の進化を促す重要な契機となるべきである。今こそ、社会全体を「拡大」や「新築依存」から「再生」へと導く、現代的で不可欠な計画文化の創出が求められている。既存の建物やインフラを最大限に活用し、空間の再編・再生を制度的に支援することで、福井は自らの手で、持続可能で強靭な地域モデルの構築に向けた歩みを着実に加速させることができる。

【参考資料】

・国土交通省「建築基準法の一部改正概要」(2022年)

・日本政府「地球温暖化対策計画」(2021年)

・福井市「脱炭素実行計画(2025–2030)」

・欧州委員会「EU Climate Action and Energy Efficiency Programs」■中島精也先生による時事経済情報No.121

PDFファイルはこちら

『はじめてのファシリテーション』講座を開催します。

地域経済研究所の青木教授が、ワークショップデザイナー奥野美里氏をお迎えして講座を開催いたします。

地域活動やNPO、職場などで、話し合いをどう進めるか悩んだことはありませんか?

人はそれぞれ違う背景や価値観を持っており、そのままでは誤解や対立が生じやすいもの。そこで役立つのがファシリテーションです。安心できる場をつくり、互いの声を尊重しながら知恵を集め、納得感ある合意や未来へのアイデアにつなげるための技術と姿勢を学びます。

講座では「対話できたと実感できる体験」を重視し、ワークを通して実際にファシリテーションを体験していただきます。会議やワークショップをもっと有意義にしたい方、地域活動の関係性を深めたい方、多様な人が集まる場を前向きにしたい方におすすめです。

話し合いの場をあたたかく、ワクワクするものに変える一歩を踏み出してみませんか?

<概要>

・講師 ワークショップデザイナー 奥野美里氏

・日程 10月4日(土)10:00−16:30

10月5日(日)10:00−16:30

※1日目の参加だけでもOK ※昼食他、適宜休憩あり・会場 福井県立大学 永平寺キャンパス 地域経済研究所 1F 企業交流室

・参加費 無料

・募集人数 20名程度一緒に楽しくファシリテーションについて学びましょう✨

ご参加をお待ちしています!チラシはこちら

申込はこちら

主催:福井県立大学地域経済研究所 青木

共催:福井県(こども応援ディレクター 武原)

福井県未来協働プラットフォームふくい推進事業第4回地域経済研究フォーラム「北陸新幹線による福井の変化と今後の政策課題を探る」

10月20日(月)13時30分~17時00分、福井駅西口ハピリンホールにて、「北陸新幹線による福井の変化と今後の政策課題を探る」と題した地域経済研究フォーラムを開催いたします。空間経済学専門、一橋大学の中島教授からは高速鉄道と地域経済との関係について、福井県観光連盟の佐竹様と福井県クリエイター協会の坂田様からは、北陸新幹線による福井の変化についてご講演いただきます。また後半のパネルディスカッションでは、福井市とあわら市における北陸新幹線への取組と開業後の変化をお話いただきながら、講演者を交えて今後の政策課題について考えたいと思います。多くの方の参加をお待ちいたしております。