お知らせ

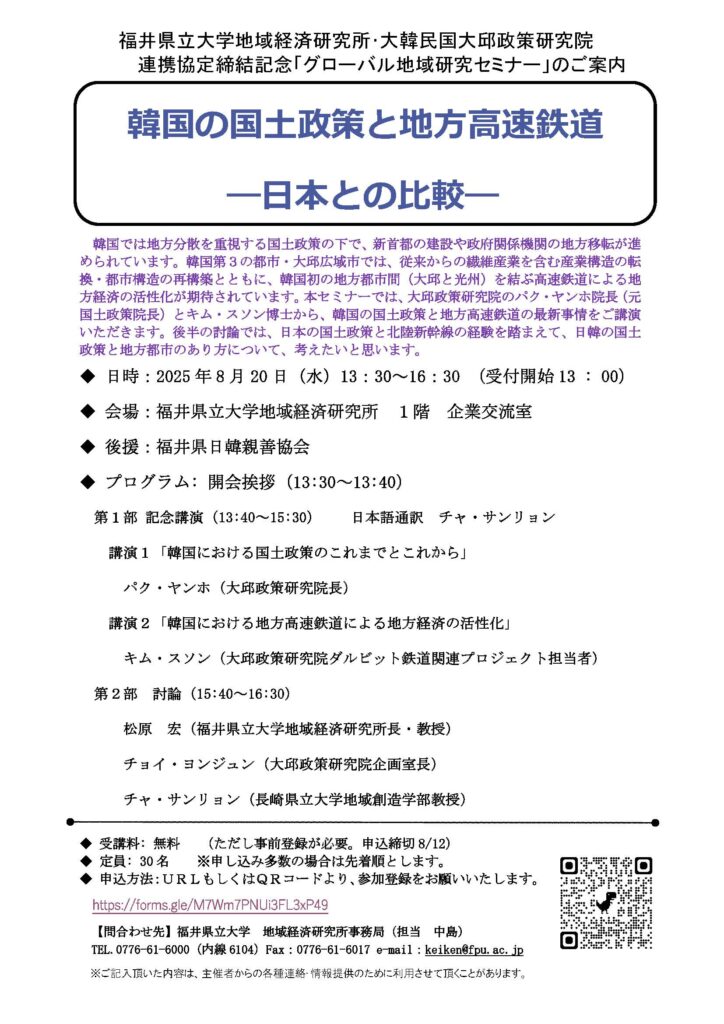

福井県立大学地域経済研究所・大韓民国大邱政策研究院 連携協定締結記念グローバル地域研究セミナー 「韓国の国土政策と地方高速鉄道ー日本の比較ー」

8月20日(水)13時30分~16時30分に、本学永平寺キャンパス地域経済研究所1階の企業交流室にて、「韓国の国土政策と地方高速鉄道ー日本との比較ー」と題したグローバル地域研究セミナーを開催いたします。韓国の国土政策と地方高速鉄道の最新事情をご講演いただくとともに、日本の国土政策と北陸新幹線の経験を踏まえて、日韓の国土政策と地方都市のあり方について、考える機会になればと思っております。多くの方の参加をお待ちしております。

■中島精也先生による時事経済情報No.118

PDFファイルはこちら

■吉田陽介先生による中国現地ルポNo.23 買い替え補助金が一部地方で停止⁈政策の息切れか?

家電買い替えの国の補助金が停止?

ネットメディアが騒然

昨年より、中国政府は景気浮揚策として、「下取り・買い替え」補助政策を実施し、個人消費を活性化させようとした。この政策は、3月に発表された「消費喚起特別行動プラン」も盛り込まれた。

ここ数年、わが家のクーラーは調子が悪く、買い替えを検討していた。そこに補助金政策があったので、思い切って買い替えることにした。クーラー自体は3000元くらいだったが、700元ほどの割引があった。

わが家のクーラーはインターネットで購入した。購入画面に進むとリンクがあり、そこから補助金の申請ができるという。

ただ、補助金は購入した地域のものを申請する。例えば、上海の店で買ったら、同地の補助金を申請することになる。また、補助金はいつでも好きなだけ利用できるというものではなく、3回までという制限があるそうだ。

わが家のクーラー買い替えの背中を押してくれた補助金だが、このほど、一部の地方で「下取り・買い替え」補助金の「一時停止」が発表された。この政策の「息切れ」を憶測させるものだった。

中国メディアの報道によると、5月末より、重慶市、江蘇省、湖北省などが補助金の「一時停止」された。

例えば、雲閃付(UnionPay)にある重慶の消費財「下取り・買い替え」の画面では、6月2日より、インテリア、水回り設備の買い替えの補助金を一時停止するといった通知が出されたそうだ。

6月16日にアップされた「桜桃大房子」なるセルフメディアの記事は、この理由として、第一弾の国家補助金予算を使い果たし、まだ予算が下りていないこと、補助金の申請システムのメンテナンスを挙げている。

「下取り・買い替え」補助金が「一時停止」された時期は、中国のEコマース大手「京東」の創立記念日に因んだ「6.18」販促セール行われており、消費者の購買意欲にも影響し、中国の消費促進策とも矛盾すると、同記事は指摘した。

「補助金政策は終わらない」!

公式メディアが「火消し」

周知のように、この政策は、一時的な景気刺激策の性格を持つもので、一部から「需要の先食い」で、「持続不可能」ではないかという指摘もあった。中国の経済評論家の関不羽氏は4月23日に「新浪財経」で発表した記事の中で、次のように述べた。

補助金政策の刺激が長続きするのは難しい。家電は全体的に限界的効果が明らかな消費カテゴリーに属し、補助金による消費刺激の作用は一時的なもので、特に冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの「大型家電」は、価格がいくら安くても、家に余分なものを置くことができない。現在、補助金効果の退潮はすでに見えてきた。2025年1〜2月の冷蔵庫、テレビの国内販売は前年同期比5%程度、洗濯機は前年同期比9%増にとどまり、「大型家電」の補助金による牽引はすでに鈍化している。

この指摘の通り、わが家のクーラーもそうだが、一度買い替えたら、あと数年は買い替えの必要がなくなる。買い替え需要をある程度満たしたら、消費は鈍化することは間違いない。

日本でも、消費促進のために、直すよりは買ったほうがいいという空気が社会にあった時期もあった。もちろん、モノをどんどん消費することは、経済にとっては好ましいことだが、その一方で、買い替えを見越した質の低下という問題がある。

これを受けて、中国の主要メディアは関連記事を発表し、「火消し」を図った。「中国経済網(ネット)」は業界関係者の話を引用して、「少数の地域は段階的に「国家補助」実施のテンポを十全化していることから、実際には消費財の「下取り・買い替え」業務が一年を通じて続いている。最近、一部の企業、プラットフォーム、セルメディアはこの機会を捉えて、大げさに宣伝し、なんとしても売ろうとする営業を行なっている」として、「一時停止」が一部企業などによって、「営業の道具」になっていると指摘した。

また、6月19日付の「人民日報」の記事も、「多くの地域の関係責任部門と関係責任者を取材したところ、いわゆる「国家補助金」を廃止するという事実は存在しないことがわかった」と述べ、さらに、「今年に入ってから、消費財下取り・買い替え政策が『強化』され、また『拡大』し、携帯電話、タブレット、食器洗い機などの新品目を増やしただけでなく、計上された超長期特別国債資金規模も2倍になり、昨年の1500億元から今年は3000億元に増えた」と述べ、「下取り・買い替え」政策が当面は続くと強調した。この政策は、「対処療法」的な政策であるため、いつまで続けるか、どのタイミングでやめるかという問題はあるが、まずは消費を活性化して経済の「パイ」を拡大することに中国政府は重点を置いているようだ。

中国の消費活性化は

長期的視点で

補助金などを出して、個人消費を刺激する方法について、中国のエコノミストの洪灏氏は5月27日にWeChatアカウント「中国マクロ経済フォーラム」に掲載した記事のなかで、次のように指摘する。

「政府は消費クーポンを含む刺激策を講じたことで、短期的な消費回復を促進したものの、これらの措置は通常一過性であり、恒久的な所得増加にはつながらない。所得が持続的に増加しなければ、消費も根本的に向上することは難しい。したがって、消費と投資の区分は曖昧になり、消費不足の長期的な解決には所得構造の根本的な改善が必要だ。」

洪氏の指摘のように、商品券などの発行による刺激策は、今後の経済の先行きへの期待(予想)の悪化によって抑えられていた需要を喚起するもので、長期的なものとは言えず、景気の悪化に対して政府が何らかの措置を講じているという姿勢を見せることで、経済の先行きが決して暗くないということを示す効果は期待できる。

長期的な消費活性化には何が必要か。6月13日付の「人民日報」の評論は、以下の点を述べている。

第一に、雇用対策に一層取り組むことである。記事は、「就業は最も基本的な民生(暮らし)であり、社会の構成員が収入源を獲得する主要な手段」であるとして、消費促進と民生の改善を結びつけるには、何よりもまず就業の安定と拡大に取り組むべきとしている。

第二に、賃金所得分配制度の十全化である。記事は、「賃金収入は労働者の主な収入源である」とし、「住民所得の増加と経済成長の同期を促進し、安定した所得期待で住民の消費自信を高め、住民の消費意欲を高める」と述べている。所得分配の中で、賃金収入を増やすようにすることはもちろんのこと、「ヒトへの投資」の理念のもと、労働者の質の向上についても言及している。

第三に、社会保障網をしっかりと張り巡らすことである。記事は、「広範な住民が後顧の憂いなく消費できるようにするには、社会保障網をさらにしっかりと織り込む必要がある」として、年金制度の改革や医療保険の補助の引き上げ、フレキシブルワーカーへの社会保険加入などの措置を挙げている。

この三つの政策のうち、所得分配や社会保障については、「消費喚起特別行動プラン」でも言及されているが、消費の「主力」との一部である「00後」の雇用の見通しが明るいものにすることは大事だ。また、AIの普及によって影響を受ける業種の人々が新たしいスキルをつけて、自分の付加価値をより高める「ヒトへの投資」も重要だ。長期的な消費活性化には、こうした措置が必要だ。

「下取り・買い替え」政策の「一時停止」は目先の問題であり、「消費主導」への構造改革は長いスパンで取り組む必要がある。

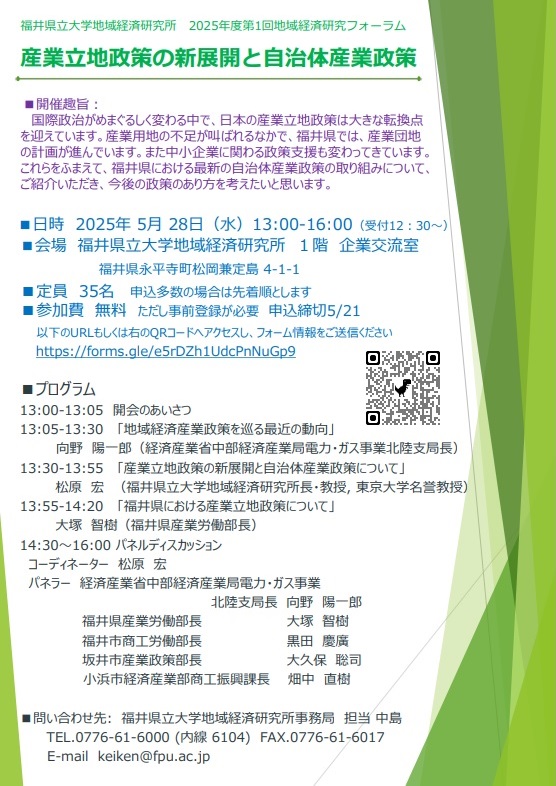

産業立地政策と自治体産業政策に関する地域経済研究フォーラムが開催されました。

5月28日(水)に地域経済研究所企業交流室にて、「産業立地政策の新展開と自治体産業政策」をテーマに、第1回地域経済研究フォーラムが開催されました。当日は、国のGX産業立地ワーキングなどに関する所長の松原からの報告をはさんで、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長の向野陽一郎様より経済産業省の地域経済産業政策について、福井県産業労働部長の大塚智樹様より県の産業立地政策について、お話しいただきました。後半のパネルディスカッションでは、福井市の黒田慶廣部長、坂井市の大久保聡司部長、小浜市の畑中直樹課長にご登壇いただき、各市の取組についてご紹介いただきました。その後、フロアの皆様からのご質問・ご意見をいただくとともに、向野支局長、大塚部長を交えて、企業誘致や中小企業振興などの自治体産業政策について議論いただきました。

北陸新幹線延伸開業と賃金の変化

2024年3月16日の北陸新幹線延伸開業から1年が経過した。このような交通インフラ整備の効果については観光客増加など、産業への影響について言及されることが多い。しかし、その効果は特定の産業への影響だけでなく、労働市場を通じて地域全体に影響を及ぼす可能性がある。例えば、労働需要の増加により地域全体の賃金が上昇するなどといった影響が考えられる。実際、人手不足への対応として賃金上昇を挙げる県内企業もある(財務省北陸財務局「北陸新幹線県内開業による県内経済への影響について(令和6年4月)」)。そこで、このコラムでは、北陸新幹線延伸開業後のデータを観察し、福井の労働市場について、特に賃金を見てみよう。

はじめに、賃金水準について見てみよう。なお、ここでの「賃金」とは「決まって支給する所定内給与額」のことであり、残業代などを除いた毎月の基本給から税金を控除する前の金額とイメージしてほしい。

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、2025年6月時点の賃金の全国平均は330.4千円であり、福井では290.9千円となっている。全国平均と比較すると福井県の賃金は39.5千円程度低い水準となっている。

さらに、都道府県別賃金の中央値、すなわち、各都道府県の賃金を小さい順に並べたときの真ん中の値と比較してよう。平均値ではなく、中央値で比較するのは、全国平均を上回る賃金となっている都道府県は東京、神奈川、大阪、愛知のみであり、また東京の賃金は403.7千円であることを考えると、中央値の方が一般的な賃金の傾向を比較する上では適切と考えられるためである。令和6年の都道府県別賃金の中央値は297.2千円となっているため、新幹線開業の3ヶ月後においては、福井の平均的な賃金水準は全国の一般的な労働者の水準と近いと考えられる。

ここで、賃金の変化率について見てみよう。ここでは中央値の変化率と福井の変化率を比較する。令和5年から令和6年にかけて、1年間の変化率を見ると、全国の中央値では約2.4%増加し、福井では約2.0%増加している。したがって、一般的な賃金の伸び方と比べると、福井の賃金の伸び方はやや緩いものとなっている。

ただし、この結果は開業後の3ヶ月時点の変化であり、延伸開業による影響が直接的なものに留まっている可能性もある。実際、延伸開業によって直接的に大きな影響が及ぶと予想される「宿泊業、飲食サービス業」において、その賃金の変化率を見てみると、令和5年から令和6年にかけて約8.6%の増加となっている。「宿泊業、飲食サービス業」の都道府県別賃金の中央値の変化率、すなわち、当該業種における一般的な労働者の賃金変化率は約2.0%の増加となっているため、福井の宿泊業、飲食サービス業においては賃金が大きく上昇したと言える状況にある。この影響が当該産業の労働者の消費の活発化へとつながれば、時間とともに地域全体の賃金上昇へと向かう可能性もある。

もちろん、交通インフラ整備と賃金との間の因果関係については精緻な統計的方法による検証が求められるが、今後様々な業種にどのような影響が見られるか、注視していく意義はあろう。

■中島精也先生による時事経済情報No.117

PDFファイルはこちら

今の米の値段は妥当なのか?

昨年(2024年)8月に起こった「米不足」に端を発する米の高値は、現在(2025年4月)も収まる気配がない。日本全体では小売価格が平年の約2倍である5kg4,000円を超える水準になっていて、福井市内のスーパーでも4,000円に近い値段で売られている。政府は流通の目詰まりが原因だとして備蓄米の放出を始めたが、米の価格は大きく下がっていない。一方、先月調査に行ったベトナムでは、福井県産米が5kg1,500円程度で売られていた。なぜこういう状況になっているのか、現在の制度や経済学の理論をもとにした分析を世間でほとんど目にすることがない。

まず今の値段が妥当なのか。経済学的に考えると妥当だといえる。米の値段は統制価格ではないので需給バランスで決まる。需要に対して供給が少なければ値段は高くなる。あまりに高いと消費者は買わなくなるので、そこで価格は落ち着く。現状でいえば、値段が高くなっても販売量は大きく減っていないので、妥当な値段に落ち着いているということだ。

ではなぜ今までもっと安かったのか。それは競争が起こらず、市場における価格調整機能が働いていなかったからだ。

米の流通は農協が独占している訳ではない。農家が直接消費者に販売してもいいし、小売店や卸売業者が農家から直接買ってもいい。今まで米の販売で儲かると思わないから、農協流通以外で参入する業者が少なかっただけだ。

米不足になって、流通業者は品薄の米を求めて直接農家に買いに行った。農家も家まで買いに来て、さらに高い値段で買い取るというのであれば、農協に出荷せず業者に売る。農協は高い値段を提示しないと米が集まらないので値段を上げる。こうして競争が起こり正常な価格形成機能が働いたのだ。

輸出向けはどうなのか。輸出向けの米を作ると補助金が出る。これは栽培面積あたりで計算され、作付け時には補助金の申請を決めている。補助金の申請をした水田でできた米は、輸出しないといけない。作付け時には販売価格も決めていて、補助金まで含めて農家の収入が国内向けと同程度になる水準で契約する。契約した以上は、いくら収穫時に国内向けの米価が高騰しても、補助金が絡んでいるので作付け時の契約価格で農家は輸出業者に売らざるを得ない。だから海外のほうが国内より安く販売されているのだ。

輸入すれば国内でも安い米が手に入るのか。日本の輸入関税が法外に高いから安くならないのか。そんな単純な話でもない。

日本は米の輸入に関してミニマムアクセス制度を導入している。一定量までは無税で輸入し、それを越えると高い関税になる。日本人の口に合うカリフォルニア米も、一定量まで無税で輸入されていたのだ。

ところがカリフォルニア米は安くない。カリフォルニアは降水量が少なく生産量に限界がある。そこに干ばつやアメリカ国内での米人気が加わり、アメリカ国内価格が高騰していたのだ。だから日本に無税で入ってきても高くて売れないから、2023年まではミニマムアクセス枠の米が売れ残っていた。2024年はカリフォルニア米の値段も下がり日本産米が高騰しているので、枠を消化した上、枠外で高い関税を払って輸入しても売れる状況になっている。今の状況が続くかどうかはわからないので、米の輸入障壁をなくしても、将来安い輸入米が流通するという保証はないのだ。

こういう話は、もっと世間で普通に話されて欲しいと私は思っている。第1回地域経済研究フォーラム「産業立地政策の新展開と自治体産業政策」

■中島精也先生による時事経済情報No.116

PDFファイルはこちら

■吉田陽介先生による中国現地ルポNo.22 「休暇経済」の活性化には各種措置の「協同」が必要

「中国の学校って、何で休みが少ないんだ…」

中国の学校に通う息子は週明けになると決まってこうぼやく。中国の学校は日本と違い、9月から翌年1月までの秋学期、2月末から6月までの春学期の2学期制だ。一旦学期が始まれば、4か月間みっちり授業がある。もちろん、国が定めた祝祭日は休みだが。日本と同じ3学期制をとっている現地の日本人学校に通っていた息子からすると、1学期は非常に長く感じるのも無理もない話だ。

息子がそのように感じるのは理解できる。習った知識を整理する期間があってもいいかとは思う。ならば、祝祭日を整理にあてればいいではないかと誰もが思うだろう。ただ、筆者の周りの中国人はよく「中国は休みが少ない」という。それはどういうことなのか。

中国の祝祭日は春節(7日間)、清明節(3日間)、労働節(5日間)、中秋節(3日間)、国慶節(7日間)がある。数字だけ見れば、少ないとはいえないが、中国には「調休(ティアオシュー)」という制度がある。例えば、4月の清明節は、法律では1日となっている。連休にするため、その週の週末を動かして3連休にするというものだ。例えば、月曜から水曜日までを連休にすると、その週の土日は出勤日になる。場合によっては、7連続出勤ということになる。こういうこともあり、「中国は休みが少ない」と感じている中国人は少なくない。ただ、中国政府は何も考えていないわけではなく、今年から「労働節」と「春節」の連休が1日ずつ増え、「調休」はなるべく7連続、8連続出勤にならないように配慮している。

景気浮揚に必要な

「休日経済」

中国人の「休み少ない感」を補うものが、有給休暇の活用だ。これは、全人代の文書にもよく出てきている。3月に中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁が発表した「消費喚起特別行動プラン」(以下、「プラン」)にも、有給休暇の活用について述べられている。「プラン」には、「年次有給休暇制度を厳格に実行し、年次有給休暇の実施状況を、労働組合が従業員の権利・利益を守る重要な内容とする」と述べている。具体的には、「年次有給休暇と短期・長期休暇の連休の奨励」、「ピークを避けるフレキシブルな休暇の実現」を挙げている。

なぜ、こうした休みを増やすことが「プラン」で言われたかというと、いうまでもなく経済効果が見られるからである。

休日前後になると、「休日経済」という言葉が中国メディアでよく見られる。それは「人々が休日を利用して集中的行うショッピングや旅行によって、供給の増加、市場の繁栄、経済発展をもたらすこと」と定義される。休日での消費は、生きていくために必要なものというよりは、自分の生活を豊かにするための「享受型」消費がメインだ。

「休日経済」は飲食、観光、ショッピングだけでなく、文化イベントやスポーツイベントなども含まれる。

コロナ規制が緩和されてから、中国は「休日経済」活性化の条件が整い、経済減速の影響を受けているものの、一定程度回復した。

昨年の比較長い連休の中国国内旅行消費を見ると、「労働節」の連休は、中国国内旅行者は前年同期比7.6%増の延べ2億9500万人で、中国国内観光消費は前年同期比12.7%増の1688億9000万元だった。「国慶節」の連休の中国国内旅行者は前年同期比5.9%増の延べ7億6500万人で、国内観光消費は前年同期比6.3%増の7008億1700万元だった。「

直近の連休を見ると、4月初めの清明節(今年は4月4日〜6日)の3連休は、中国国内旅行者は前年同期比6.3%増の延べ1億2600万人に達した。中国国内観光消費は前年同期比6.7%増の575億4900万元だった。

このように、昨年の「労働節」のように二桁とは行かないまでも、5%以上の伸びとなっており、「休日経済」は堅調な伸びを示している。

学校の「春休み・秋休み」は

実現できるか?

また、「プラン」は、学校の休みについても言及しており、「条件の整った地方が実情と結びつけて小・中学校の春・秋季休暇の設置を模索することを奨励する」と述べている。この文書が出た後、北京情報科学技術大学が春休みを設けることを表明した。学校の発表によると、春休みは学校の中で学べないことを体験する期間とするという。

ただ、小中学校は学力の基礎をつける段階であり、「高考(統一大学入試)」が最終目標であるため、法定休日以外の休業期間を増やすことは難しいが、大学の場合は、問題意識を持って、興味のあることを深めていく必要があるので、「学校の外で勉強する」のは大いに奨励すべきものだ。

春休み・秋休みが広く実施されるには次の二つの問題がある。

第一に、春休み・秋休みを念頭に置いたカリキュラムに調整する必要がある。大学の場合、授業内容は現場の教員に委ねられることが多いが、小中学校は「高考」を念頭に置かなければならないため、やや長めの休みを設定する場合は、全体的に授業数を増やすなどして対応するか、教える内容を減らす必要がある。だが、激しい競争が繰り広げられている中国では、後者を選択することはないだろう。休みの前後は補習の嵐になることが予想される。

第二に、子供が休めても、親が休めない場合は、消費活性化につながりにくい。日本でもそういう面があるが、学校の世界と一般社会は「乖離」している。例えば、中国の場合、幼稚園や小学校は親が迎えに行くことが多い。だが、下校時刻は午後3時頃。その時間帯に迎えに行ける親は限られている。夏休みの場合も同じで、親が面倒を見られないので、塾などの合宿に参加させるパターンもある。

コロナ禍のとき、学校はオンライン授業に切り替わったが、「子供の面倒を見るために、休みを取らなければいけないので大変だ」というコメントがネット上でよく見られ、一般社会と学校の「常識」との乖離が垣間見られた。

政府が予期する消費拡大効果を狙うなら、親の休暇についても考える必要がある。それには、有給休暇の活用が重要になってくる。前述のように、この問題は新しい問題はないが、近年は景気回復の必要性から、強調されている。

この措置を実施する場合、労働者の権利保護問題、企業の生産性向上問題に取り組む必要がある。

また、中国政府がよく言っている「期待の安定化」も必要だ。休みがあっても、どこも行かないという学生も少なくない。休み前になると、「連休中はどこに行きますか」という話題は「鉄板ネタ」になる。4月の「清明節」の例でいうと、どこも行かなかった、近場に行ったという答えが多かった。理由は「観光地は人が多い」「三連休は短いので、どこも行かずにゆっくりしたい」というものだった。それには、中国経済の先行き不透明感から、「節約志向」になっているという面もあるだろう。

そのためか、今年の清明節では、近場の公園に花見に行った時の消費を示す「花見経済」という言葉も見られた。もちろん、今の中国の消費者のニーズは多様化しているので、近場の観光も選択肢に入るのは好ましいことだ。ただ、選択肢を増やす一方で、期待の安定化を図らなければ、期待していた効果は得られないだろう。

景気浮揚には政策の「協同」

が必要

「休日経済」は消費活性化策の一部である。「プラン」を改めて見てみよう。この文書の項目を見ると、「全面的」「協同(コラボ)」という考え方が貫かれていることがうかがえる。

「プラン」の目次を列挙してみる。

1、都市・農村住民の増収促進行動

2、消費能力保障支援行動

3、サービス消費の質的向上・恵民(庶民が潤う)行動

4、大口消費の更新・アップグレード行動

5、消費の質的向上行動

6、消費環境の改善・向上行動

7、制限措置の整理・最適化行動

8、支援政策を整備

ここでは、まず消費の基本となる所得を増やすための措置や、出産・養育や教育、政府が重点層とする人々への生活保障も落ち出されており、高所得者と低所得者の消費の「二極分化」が起こさないよう配慮している。

また、モノの消費だけでなく、サービス消費も重視しており。さらには、住宅や自動車、電気製品などの大口消費、インターネット消費にも言及するなど、「全面的」な消費アップを狙っている。

さらに、有給休暇の実施と小中学校の春休み・秋休みなど関連する措置を関連づけている。「プラン」には、「休日経済」の言葉が見られないが、氷雪経済と結びつけることができる。

昨年の中央経済工作会議、今年の全人代の文書を見ると、複数の政策を「協同」で実施するという考え方が強くなっている。例えば、今年の全人代で発表された「政府活動報告」は、「ポリシーミックスをしっかりと行う。財政・金融・雇用・産業・地域・貿易・環境・監督など政策の統合をはかると同時に、改革開放措置との整合性を高め、シナジー効果を高める」と述べ、ある政策を対処療法的に打ち出すのではなく、必要な政策を一体的に講じる姿勢を示している。

「プラン」で指摘された措置も、消費能力や消費環境づくり、支援措置などの措置を一体的に捉えている。 一部の報道が指摘するように、「消費喚起特別行動プラン」の内容は明るいものだ。ただ、この政策の効果的かどうかは、まだ一定期間の観察が必要だ。